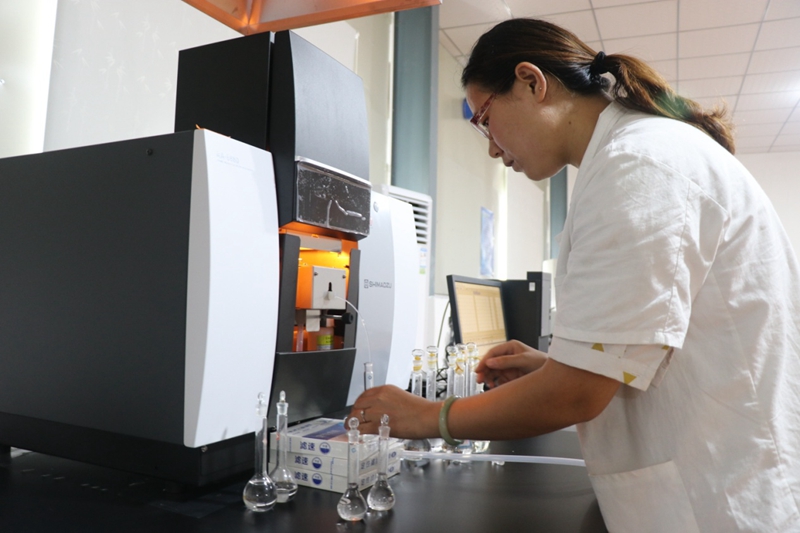

三本肥料工業有限公司化驗室工作人員正在檢測有機肥重金屬含量。

海峽兩岸農業合作網訊 菇渣、茶渣、豆渣豆粕、禽畜糞便等等,這些看似毫無用處的農業廢料如今也有大用處。

在漳浦臺創園的漳州三本肥料工業有限公司生產車間筆者看到,這些廢料被堆成一座座小山丘,技術人員正按照一定的配比將菇渣、茶渣、豆渣豆粕、煙絲下腳料以及禽畜糞便,與腐殖酸土等輔料進行混合,在工人的反復攪拌下,變成灰褐色的肥料,再運入發酵槽進行發酵。經過加工的廢料將變成生物有機肥、臺灣酵素葉面肥、大量元素水溶肥、有機無機復混肥茶葉專用肥及各種果蔬專用肥等肥料。

據該公司技術服務部經理李文彪介紹,公司每年要“吞掉”2萬噸菇渣,4000噸茶渣,2000噸煙絲下腳料,豆渣豆粕1000噸以及禽畜糞便5000噸。“這些廢棄物有的來自金針菇生產公司,有的來自茶廠,有的來自卷煙廠,還有來自零散的加工坊以及禽畜養殖基地。”

“每個發酵槽就像一張床,在調好的原料里植入臺灣引進的高效菌種,‘菌寶寶’經過大約45天的發酵,產品即可出槽包裝。”李文彪告訴筆者,雖然程序看起來並不復雜,但關鍵技術就在發酵成不成功,這是一門不小的學問,除了要做好每隔七八天的“翻堆”,避免溫度過高殺死“菌寶寶”外,還要在發酵槽底安裝上打氣管,確保復合菌劑能夠均衡“呼吸”氧氣,達到充分發酵。

出槽後,為了確保產品質量,檢驗人員會將生產出來的肥料送往化驗室。借助國外先進的數字化檢驗設備,檢驗人員可快速得出肥料的各種營養比例。“氮、磷、鉀等,誰多一點好,誰少一點好,我們都可以根據實際土壤的構造進行最科學的配比,讓農民感到放心、管用。”李文彪說,這樣生產出來的固體有機肥為作物提供全面的營養源,還能預防土壤病害。

“如果這些廢棄物隨意分散到人們生活中,將對生態環境造成污染。”李文彪表示,借助先進科技,該公司實行生態農業循環模式,實現生態資源有效循環利用,讓企業啟動綠色發展引擎,讓資源節約、環境友好成為主流的生產生活方式。

目前,三本公司擁有年產3萬噸的臺灣生物酵素葉面肥、年產10萬噸復混肥生產線各一條、年產5萬噸擠壓條肥以及生物有機肥生產線各二條。近年來,還引進年產3萬噸大量元素水溶肥生產線一條,並不斷研發生產新的有機肥。(福建漳浦臺創園)