中國臺灣網7月28日哈爾濱消息 28日下午,第八屆兩岸經貿文化論壇進行了題為“擴大文教交流”的專題研討。中國國民黨國政研究基金會教文組召集人李建興發表了題為《推動兩岸文化教育交流與合作制度化》的主題演講。演講全文如下:

推動兩岸文化教育交流與合作制度化

李 建 興

國政基金會教育文化組召集人

(2012年7月28日)

壹、前言

兩岸文化與教育的交流合作,已有長遠的發展歷史。2005年,連主席訪問大陸的破冰之旅,“連胡會”達成五項共同願景,因而開啟兩岸經貿文化論壇及江陳會談,促成兩岸文教積極交流與合作的氛圍。尤其在兩岸經貿文化論壇方面,自第三屆開始,“兩岸的文教交流與合作”皆為重點議題,歷屆所作成的共同建議,如:兩岸文化、文化產業及各級教育的交流與合作;兩岸學歷學位的相互採認與招生;中華語文工具書的編纂與雲端數據庫的建立;兩岸智能財產權保護合作協議的落實…等,皆帶動兩岸在文化與教育交流上的整體開展,為兩岸文教交流合作開創新的里程碑。

在當前兩岸文教交流此種繁榮多元的新氣象下,本文即以“推動兩岸文化教育交流與合作制度化”為主題,首先探討當前兩岸文教交流合作的發展概況;其次,基于前述探討,進一步分析在當前兩岸文教交流合作中待改善之處,並對未來朝向制度化的發展提出建議,俾使兩岸文教交流合作的質量得以有效提升,亦為兩岸文化交流合作的制度化奠定更堅實的基礎。

貮、當前兩岸文教交流與合作的發展概況

一、文化方面

當前兩岸文化交流與合作的發展情況,可從“相關機構的文化交流”、“文化機構的交流與聯合辦展”、“文化資產知識推廣活動”、“文化交流的制度化與規范化之推進”、“整合資源共同打造文化產業鏈”及“中華語文工具書的編纂及雲端數據庫的建立”等六方面探討,如表一所示。

表一 當前兩岸文化交流與合作發展概況

|

項目

|

交流合作概況

|

|

相關機構的文化交流

|

民間機構:臺灣文化主管部門補助藝文團體及非營利組織辦理兩岸重要文化交流及相關演出活動:

藝文團體:補助包括朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團、亦宛然掌中劇團、明華園戲劇團、屏風表演班、雲門舞集、當代傳奇劇場、忘樂小集民族樂團、真五洲掌中劇團、新古典舞團、長榮交響樂團、廖瓊枝歌仔戲文教基金會、小巨人絲竹樂團等赴大陸各地演出。

非營利組織:補助包括中華兩岸道教民俗文化研究學會、朱銘文教基金會、辜公亮文教基金會、愛樂文教基金會、芹壁小區發展協會等辦理兩岸文化交流活動。

政府附屬單位:傳藝總處邀請廈門歌仔戲劇團、上海昆劇團、泉州市木偶劇壇赴臺演出;傳藝總處所屬之國光劇團、臺灣豫劇團、臺灣交響樂團赴大陸演出,並與大陸合辦相關交流活動。

|

|

文化機構的交流與聯合辦展

|

兩岸故宮正式互訪,深入了解彼此典藏、制度與設施,並舉辦“雍正”、“黃金旺族”、“富春山居圖合璧展”等大型特展。

臺灣文化主管部門補助沈春池文教基金會、黃君璧文化藝術協會、廿一世紀現代水墨畫會等民間團體于兩岸辦展。

臺灣文化主管部門附屬單位,如工藝研究發展中心、臺灣美術館、文資總處、臺灣博物館于兩岸辦展。

湖北省博物館受邀來臺展出“戰國古墓奇兵—湖北九連墩出土文物展”。

四川省三星堆和金沙博物館來臺展出“神秘北緯30度線──三星堆、金沙古蜀文明秘寶展」”

|

|

文化資產知識推廣活動

|

臺灣文化主管部門與“中國友好和平發展基金會”合作辦理“海峽兩岸春節民俗廟會”活動,吸引62,000人次參加。

|

|

文化交流的制度化與規范化之推進

|

2010年9月,大陸文化部長蔡武赴臺,與當時臺灣文化主管部門負責人盛治仁會面,舉辦兩岸文化論壇。

臺北和西安在2010年簽署《兩岸接力—臺北花博西安世園合作備忘錄》,且攜手舉辦“臺北花博‧西安世園”兩岸盛會接力活動,西安世園會組委會並于3月16至18日,在臺北花博會場內舉辦一係列“西安文化日”活動。

臺灣博物館與湖北省博物館並達成交流協議,將以臺博館國寶“鄭成功畫像”交換有“天下第一劍”之稱的湖北省博鎮館“越王句踐劍”,彼此交流展覽。

史博館與沈陽故宮博物院、遼寧省博物館簽約締結姊妹館。

|

|

整合資源共同打造文化產業鏈

|

臺灣文化主管部門協助臺灣文創產業業者赴大陸參加重要文創展覽,拓展大陸市場,並委托商業總會辦理相關計劃,補助業者赴大陸參加文創博覽會。

|

|

中華語文工具書的編纂及雲端數據庫的建立

|

由兩岸專家學者共同策劃的“中華語文知識庫”雲端工程,已初步建置兩岸“雲端詞典”架構,其中“兩岸常用詞典”、“兩岸學術名詞中譯對照”、“兩岸中小學教科書常用學術名詞中譯對照”已經上線。“中華大辭典”預計于2015年完成。

臺灣方面負責總策劃的文化總會,設立了“將所有以文字為體的中華文化全建置上去,包括字、詞、書、文獻、書法、篆刻等”之目標。

|

由上表可見,兩岸文化交流合作模式呈現多元發展,除了政府各文化單位、專業館所團體與大陸文化機構直接合作之外,政府對于民間團體從事兩岸文化藝術活動與巡回演出亦有積極補助。由兩岸共同合作的“中華語文知識庫”雲端工程,其初期目標,包括“兩岸常用詞典”、“兩岸學術名詞中譯對照”、“兩岸中小學教科書常用學術名詞中譯對照”皆已上線並持續擴充詞庫中。此項工作對于兩岸人民的文化交流與各方面的相互了解,有實質的幫助。此外,兩岸文化交流也已發展出初步的制度化合作模式,如簽署備忘錄、達成協議、締結姊妹館等,透過資源的相互連結,為雙方的提升發揮最大功效。

二、教育方面

有關兩岸教育交流合作的發展概況,以下就“兩岸學校締結聯盟或簽署交流協議”、“大陸文教專業人士來臺訪問或講學”、“大陸學生來臺研修”、“大陸學生來臺修習學位”及“大陸臺商子弟學校”等五方面說明。

(一)兩岸學校締結聯盟或簽署交流協議

近年來,兩岸學校在校際間、學院間或是係所間,已透過書面約定締結聯盟或簽署交流協議的方式進行交流與合作。此種交流與合作方式,內容各自依其專長、需求與狀況而定,項目與內容亦十分多元。

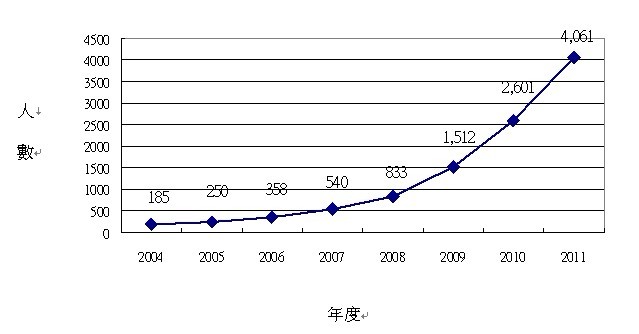

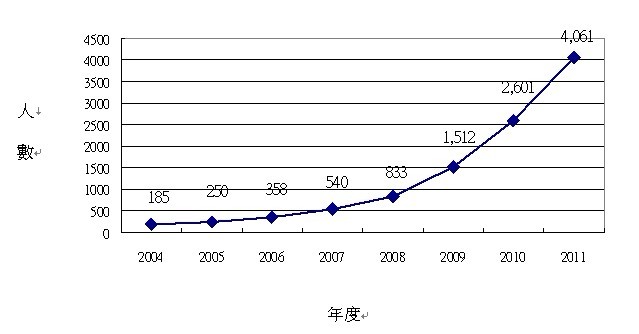

表二 各級學校締結聯盟或簽署交流協議累計數

注:2011年簽署協議1460份。

資料來源:臺灣教育主管部門大陸事務工作小組

由表二可見,自2004年到2011年為止,兩岸各級學校締結聯盟或簽署交流協議共計4061件。若就單年度而言,可發現2004年僅有185件,2011年則已成長近10倍,計有1460件,增加速率快而多。

(二)大陸文教專業人士來臺訪問或講學

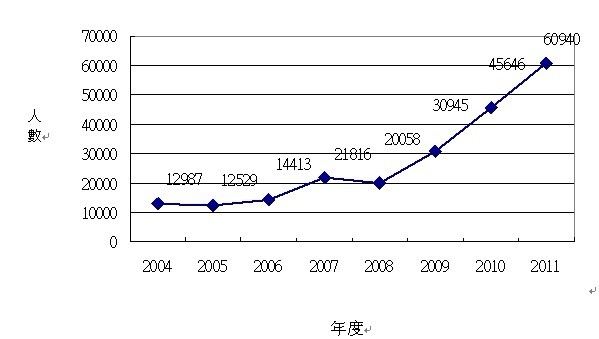

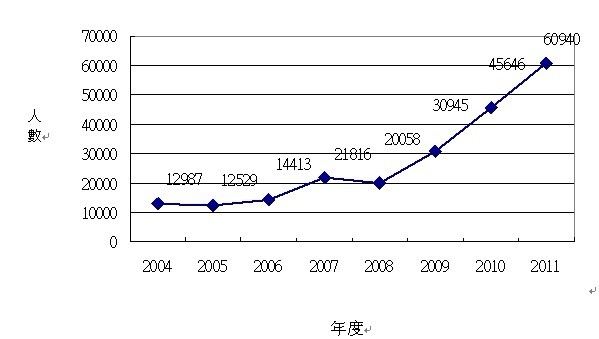

自2004年起至2011年為止,審查核準大陸文教專業人士來臺總人次,共計有20余萬人。每年人次如表三所示。

表三 審查核準大陸文教專業人士來臺人數

資料來源:臺灣教育主管部門大陸事務工作小組

從表三可見,在2004年至2007年之間,每年約有1萬多名大陸文教專業人士來臺;2008年起則逐年攀升;到了2011年,單年度即有6萬多名,與2004年相較,成長將近5倍之多。由此可見兩岸文教交流合作的熱絡發展。

(三)大陸學生來臺研修

目前大陸學生可透過以下方式來臺研修:

1.臺灣各大學可赴大陸開設推廣教育學分班。

2.臺灣各大學可在金馬地區設進修學分班。

3.大陸學生可來臺進行專題研究。

4.大陸學生可來臺短期實習。

5.兩岸學生可參加學術研討會、學術會議。

6.兩岸學生可參加各種活動,如:參觀、訪問、夏令營、冬令營、比賽、演講、頒獎、示范觀摩及其它公益性活動。

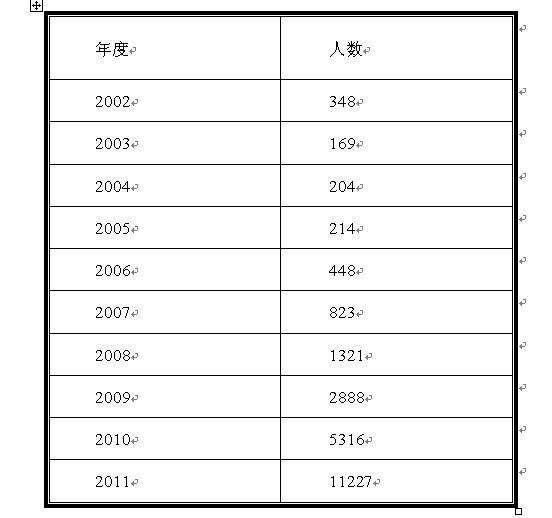

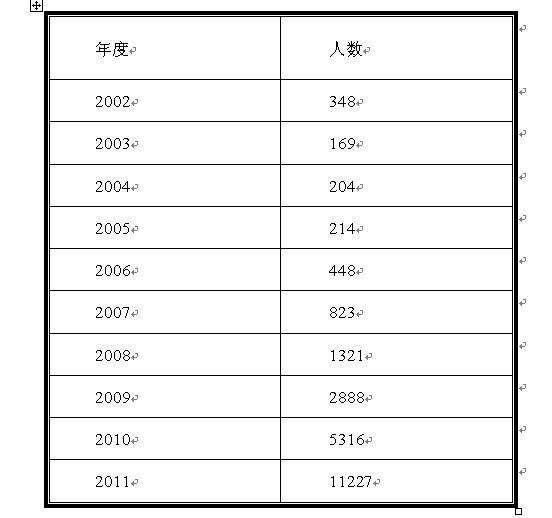

表四 大陸地區大專學生來臺研修人數統計表

資料來源:臺灣教育主管部門大陸事務工作小組

由表四可見,2002年至2007年,每年來臺研修人數約為百人次;自2008年起,則增加至千人次;2011年則增加為1萬多人,為2010年的2倍之多。而就整體而言,在2002年到2011年的十年間,來臺研修人數已成長30多倍,具體展現兩岸教育交流在近年來的蓬勃開展。

(四)大陸學生來臺修習學位

臺灣自2011年9月開始招收大陸學生來臺就讀學士、碩士或博士學位。目前大陸學生來臺修習學位,在臺灣方面有“三限六不”的限制,大陸方面則有僅限沿海六省學生申請,及今年新增的高考達二本分數線以上者才得以申請之限制。2011學年度及2012學年度大陸學生來臺修習學位的相關統計數據,請參考表五。

表五 大陸學生來臺修習學位相關人數

|

|

2011學年度

|

2012學年度

|

|

預計招收名額

|

‧大學:1488

‧研究所:653

‧總計:2141

|

‧大學:1566

‧研究所:575

‧總計:2141

|

|

報名人數

(通過資格審查者)

|

‧大學:1569

‧研究所:336

|

‧大學:1739

‧研究所:476

|

|

錄取人數

|

‧大學:1017

‧研究所:248

|

‧大學:待發榜

‧研究所:329

|

|

實際注冊人數

|

‧大學:724

‧研究所:204

|

‧大學:待2012/9確認

‧研究所:待2012/9 確認(已報到310)

|

資料來源:大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會

由表五可見,2012學年度共有2215位大陸學生報名並通過資格審查,與2011學年度的1905名相較,約成長16%;就錄取人數而言,2012學年度已發榜的研究所共錄取329名,比2011學年度增加81名。就現有的統計數據可見,大陸學生來臺修習學位,呈現微幅成長的趨勢。

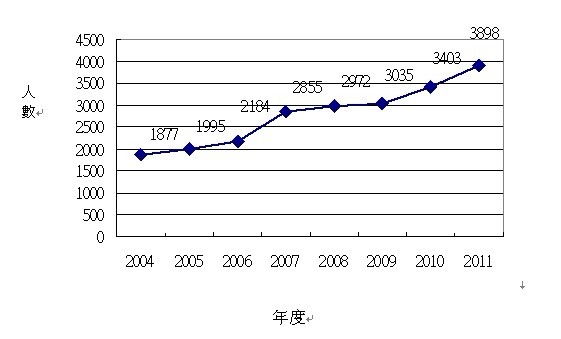

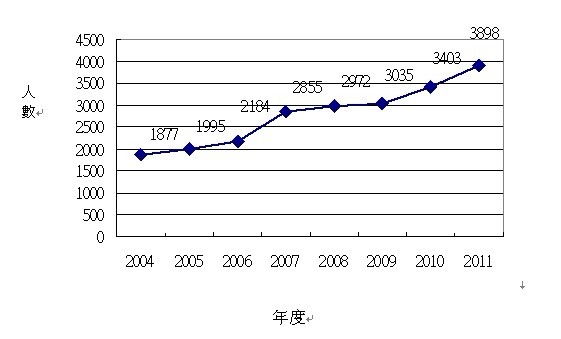

(五)大陸地區臺商子弟學校

近二十多年來,臺商赴大陸投資、經商或就業人數已達二、三百萬人次之多,他們的家庭、子女亟需照顧,因此就在臺商人數眾多的廣東東莞、上海與昆山設置三所臺商子弟學校,這些臺商子弟在學校接受幼兒園、小學、中學等十二年以下的教育,畢業或在大陸、或返回臺灣升學或就業,成為兩岸教育交流的小種子。三所學校學生人數近十年間,穩定成長,維持每年二、三千人次,如表六所列。

表六 大陸地區臺商學校招生人數

資料來源:臺灣教育主管部門大陸事務工作小組

叄、兩岸文教交流與合作制度化的檢討與未來建議

一、建立兩岸文化交流與溝通平臺並設立文化辦事據點,為兩岸文化交流合作建立完善的機制

如同前述,兩岸文化交流與合作,呈現整體規模逐漸擴大、模式多元並存的發展概況。然而,兩岸在制度上存在著基本的差異:臺灣多以高自主性的民間社會為主體,主管部門雖制訂整體方向,但多為輔助者的角色;在大陸方面,政府的權力較為集中,民間社會的自主性相較之下較低。此種差異雖各有特色,然而就兩岸文化的交流與合作而言,尤其是文化產業的談判方面,實為根本上的障礙。

臺灣在組織改造的政策之下,專職文化主管部門已于日前成立,並設有掌管國際及兩岸文化交流合作業務的「文化交流司」。時值文化施政的新出發時刻,本文建議,首先,在平等互惠的原則下,兩岸應建立交流與溝通的平臺,針對兩岸文化交流與合作的相關議題,持續進行深入且全面性的討論與協商;此外,兩岸應設立文化辦事據點,辦理、推動並維係兩岸文化交流與合作事務,以為兩岸文化交流合作建立完善的機制。

二、透過既有的兩岸教育交流管道,針對陸生來臺就讀的實施現況進行深度的討論與溝通,以提升兩岸教育交流合作成效

臺灣自2011年起開放大陸學生來臺修習學位,2012年起在制度上並有更進一步的調整放寬:除了將報名時間提前,讓大陸學生有更充裕的決定時間之外,同時亦取消原先1校只能選填1志願及年齡上的限制,並新增遞補機制,讓陸生來臺就讀的制度更為完善。

然而,如同前述,目前有關陸生來臺就讀,在臺灣方面仍有「三限六不」的限制;而在大陸方面,除了原本僅開放北京、上海、江蘇、浙江、福建與廣東沿海六省市的學生之外,今年起亦新增只提供參加高考達到二本分數線以上成績者申請臺灣的大學本科的限制。目前在臺灣社會中,已出現對「三限六不」是否應重新思考的呼吁。然而,除了臺灣單方面在政策上的重新檢視之外,為了提升兩岸教育交流合作的成效,本文建議雙方應透過既有的兩岸教育交流管道,針對陸生來臺就讀的實施現況進行深度的溝通與討論,尋求新的突破與共識,俾使開放陸生來臺就讀的良善本意得以完全發揮,為兩岸人民的教育交流謀最大的福祉。

肆、結語

當前兩岸文化教育交流與合作的各項開展,實為兩岸和平發展進程中的一大盛事,然而其過程相當艱辛、歷經轉折,在多方的努力下,才得以生成今日蓬勃發展的盛況。兩岸應珍惜此一相互認識、學習與激勵的機會,並在現有的基礎上持續深化,在平等、包容與開放的氛圍之下,朝向制度化的方向發展,除了擴大兩岸文化教育交流合作成效、順暢交流合作發展之外,亦應增進兩岸人民的了解與互信,進而為兩岸的和平開展新紀元。

![]() 打印

打印![]()