一首抗大校歌為何唱了80多年?| 山河壯歌

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。回望那段烽火歲月,一所特殊的“窯洞大學”——中國人民抗日軍政大學(簡稱:抗大)在民族存亡之際孕育了無數熱血軍魂。中國之聲特別策劃《山河壯歌》帶您走進抗大,感受那份“勇敢、堅定、沉著”的精神力量如何在80年後依然激蕩人心。

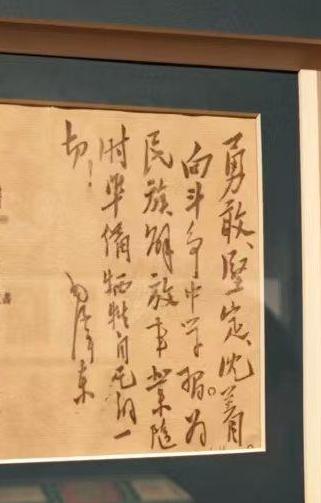

中國人民抗日軍政大學紀念館陳列的學員畢業證(記者/攝)

在中國人民抗日軍政大學紀念館的展櫃中,陳列著幾張用薄薄宣紙制作的抗大畢業證書。

1937年7月7日,“盧溝橋事變”爆發,中共中央指示抗大第二期學員提前結束學業,奔赴抗日前線。臨行之際,毛澤東在他們的畢業證書上揮毫題詞,寫下沉甸甸的囑托:“勇敢、堅定、沉著。向鬥爭中學習。為民族解放事業隨時準備犧牲自己的一切!”懷揣著這張薄如蟬翼卻又重逾千鈞的畢業證書,抗大學員們義無反顧地走向硝煙彌漫的戰場。

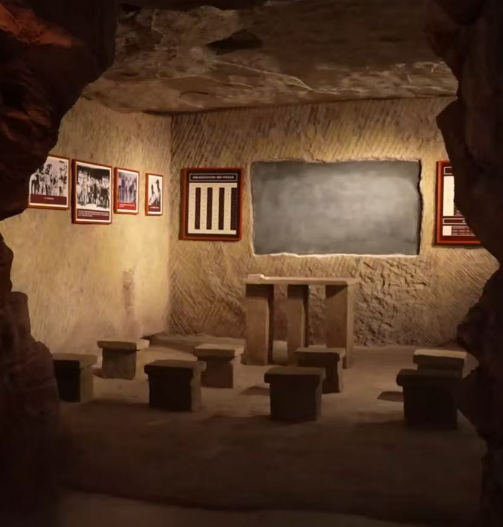

“以窯洞為教室,石頭磚塊為桌椅,石灰泥土糊的牆為黑板,校舍完全不怕轟炸的這種‘高等學府’,全世界恐怕只有這麼一家。” 埃德加·斯諾在《西行漫記》里如此描述中國人民抗日紅軍大學。1937年1月,斯諾筆下的這所“窯洞大學”跟隨黨中央進駐延安,改名為“中國人民抗日軍政大學”。

教室還原 攝于中國人民抗日軍政大學紀念館

沒有校舍,學員們自己挖窯洞;沒有桌椅,他們席地而坐以膝蓋當桌子。為填飽肚子,學員們經常挖野菜、採樹葉,摻和玉米熬稀粥充饑。

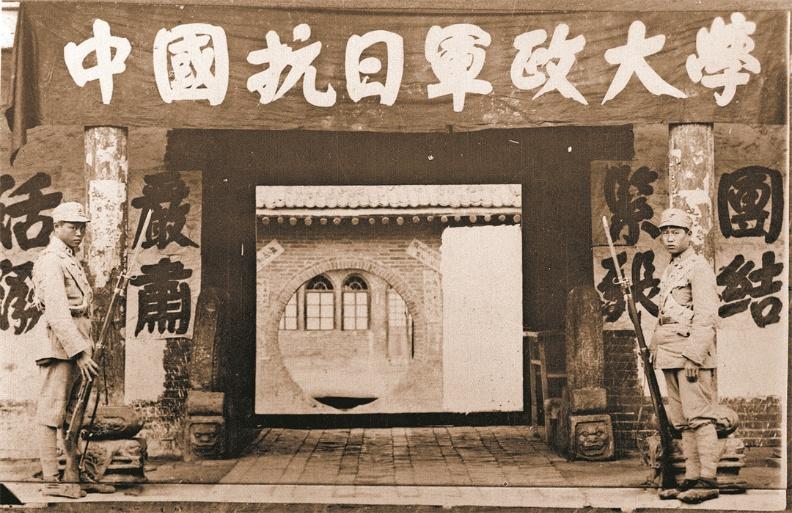

抗大總校校門 攝于1937年 (圖片來源:中國軍網)

向延安:信仰之路的荊棘與榮光

艱苦的條件阻擋不住海內外青年們奔赴延安尋找救國真理的腳步。“延安的城門成天開著,成天有從各個方向走來的青年,背著行李,燃燒著希望,走進這城門……”詩人何其芳描繪了當時的真實場景。

毛澤東曾說,進抗大沒有考試,大家從全國各地不畏艱險奔赴而來,這就是最好的考試。

學員們正在上課

西安郵電大學馬克思主義學院院長袁文偉分析指出,當時的青年們是懷著崇高的理想和信念奔赴延安的。這條道路充滿兇險,國民黨設置重重關卡阻撓,坐牢、毆打是家常便飯。但“只要心里還有一口氣,爬也要爬到延安去”的信念支撐著他們。

僅1937年7月到1939年6月,延安就接納了3萬多名青年學生,一半以上進入抗大學習。其中,抗大第四期學員激增到5500多人,是建校以來發展最快的一期。浙江金華小夥雷燁正是此時跋山涉水進入抗大,其外甥女項碧英講述,目睹家鄉淪陷在即,雷燁抱著“有國才有家”的決心毅然北上。

那一時期的抗大辦學,是舉全黨全軍之力。毛澤東、朱德、周恩來等領導人經常親自授課。在這里,毛澤東講授過著名的《實踐論》《矛盾論》和《論持久戰》。學員們如饑似渴地汲取著政治理論和軍事戰術知識,只為早日學成,奔赴前線殺敵。

抗大學員正在進行刺殺訓練(圖片來源:中國軍網)

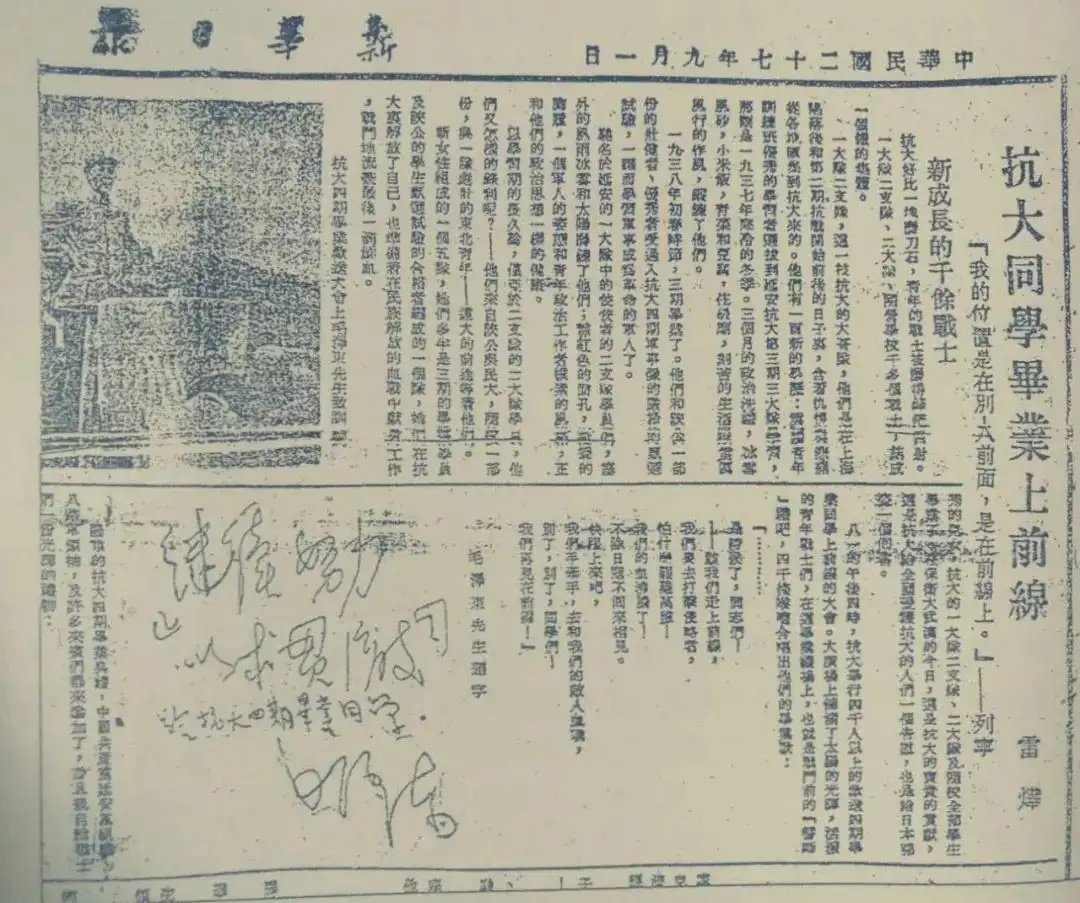

1938年9月1日出版的新華日報,刊登了雷燁的通訊稿

雷燁記錄下了自己畢業時的情景:“在這畢業禮場上,也就是戰鬥前的‘誓師’,四千條喉嚨合唱出他們的畢業歌,是時候了,同志們,該我們走上前線,不除日寇不回來相見。”

抗大學員奔赴前線(圖片來源:中國軍網)

抗大學員張優也表達當時奔赴前線時視死如歸的決心:“我能怕死嗎?你要不要國了?要不要這個家了?日本人殘暴你難道沒有看見嗎?要向他低頭,不向他低頭,刺刀就過來了。你願意過這樣的日子嗎?”

背包大學:戰火淬煉的移動課堂

抗日戰爭進入戰略相持階段後,抗大奉命轉移到敵後辦學,在各敵後抗日根據地建立分校。自此,西北、華北、華中,到處都飄揚著抗大的旗幟,回蕩著抗大的校歌。學員們在戰鬥中學習戰鬥。中國人民抗日軍政大學紀念館講解員雷明娟介紹,抗大也被稱作“背包大學”,抗大學員“認字就在背包上,寫字就在大地上,課堂就在大路上,桌子就在膝蓋上”。在行軍過程當中,學員的背包後面會挂有一個寫字板,用來供後面的學員去寫字、認字、練字,甚至做一些簡單的算術題等。

敵後戰場也成為了他們最殘酷,也是最有效的課堂。抗大學員吳梅回憶:他們經常與“掃蕩”的日寇“藏貓貓”,敵情緩和就繼續上課,敵情緊急則立刻轉移。

1941年11月29日晚,抗大一分校、八路軍第115師後勤機關等數千人在沂蒙革命根據地的大青山一帶,遭遇日偽軍包圍。此時的抗大一分校彈藥嚴重不足。

危急時刻,抗大一分校學員在校長周純全的帶領下,搶佔有利地形,以微弱的兵力和火力,成功掩護數千名沒有戰鬥力的機關人員突圍。

大青山突圍戰,打得異常慘烈。面對兇殘的敵人,抗大學員沒有一人退縮。子彈打光了,用刺刀、石塊、槍托甚至拳頭與敵人血拼;前面的倒下,後面的繼續往前衝,鮮血染紅了山路。

至抗戰結束,抗大培養了10多萬抗日軍政幹部。他們以寧可向前一步死,絕不後退半步生的血性,令敵膽寒,為奪取抗戰勝利作出了卓越貢獻。

薪火相傳:強軍路上的精神坐標

國防大學聯合作戰學院學員們正在重溫校歌

抗大校歌穿越烽火,傳唱至今。今天,許多培養現代化軍事人才的高等學府都與延安時期的“窯洞大學”有直接歷史淵源。國防大學聯合作戰學院從抗大二分校走來,重溫校歌是每一位學員的必修課。

每一次回望歷史,都是一次精神的洗禮。國防大學聯合作戰學院副教授王順風介紹,學院挖掘了“四線十五點”的現場教學模式,包括追尋領袖足跡、感悟思想偉力的東線(正定)、探尋制勝密碼、建功強軍事業的西線(西柏坡)、學習英雄129、聽黨指揮跟黨走的南線(129師紀念館)和尋根晉察冀、戰爭保打贏的北線(晉察冀邊區)。

國防大學聯合作戰學院副教授王順風介紹現場教學點

八十多年後,身穿軍裝的青年們接過了誓死捍衛國家和民族尊嚴的接力棒,圍繞實戰搞教學,著眼打贏育人才。學員胡錦盛提到,學院組織的紅色經典戰役兵棋推演競賽,讓他們在沉浸式學習中深刻領悟了老一輩革命家的意志、智慧和作風。學員鄧強表示,通過日復一日地學習,他們將從合格學員成長為能打仗、打勝仗的骨幹,在偉大抗戰精神引領下,始終在強軍路上保持衝鋒姿態。

又是一年畢業季。從“隨時準備犧牲一切”的誓言到“能打仗、打勝仗”的擔當,那份為家國赴湯蹈火的熱血與赤誠,在一代代軍人心中賡續傳承。