425億票房超去年全年!中國電影再攀新高動力何在?

國慶假期電影市場佳片雲集,涵蓋歷史戰爭、奇幻冒險、溫情喜劇等豐富題材,截至今天(3日)9點,2025年國慶檔檔期票房突破7億。國慶檔延續2025年中國電影市場強勁勢頭的同時,據網絡平臺數據,截至2025年10月2日15時30分,中國電影市場以425.2億元總票房、10億觀影人次的成績,超越2024年全年總量,創下新高。

國產電影更以89.7%的票房佔比和票房榜前十全包攬的絕對優勢,展現出強大的市場主導力。這份亮眼成績單的背後,既是電影產業逐步復蘇的直觀體現,也凝聚著行業探索實踐的點滴成果。究竟是哪些關鍵力量共同作用,推動中國電影票房再攀新高?

正在熱映的國慶檔影片《志願軍:浴血和平》展現浴血奮戰和談判桌上的外交較量,詮釋和平的來之不易;《浪浪人生》用喜劇演繹一家人在逆境中守護彼此的溫情;《畢正明的證明》復刻反扒戰場,借警員的成長詮釋正義與平安的重量。

從春節檔到國慶檔,2025年的中國電影以內容創作的精品化突破為核心引擎,通過題材多元與技術創新夯實市場根基;以檔期運營的科學化布局為生態支撐,從單點爆發走向全年均衡供給;以政策驅動的產業融合為重要推力,通過“電影 +”業態拓展價值邊界,相互賦能,共同構築起市場增長的堅實支柱。

內容創作:多元題材與技術創新的雙向突破

2025年的電影市場,以多元題材、深度敘事打破傳統套路,國產影片通過文化基因解構與技術美學融合,實現了神話IP的現代化轉譯,動畫電影的類型突破,現實題材的破圈探索。

中國文化積淀深厚,內涵豐富,為中國電影創作提供了源源不斷的靈感與素材。《哪吒之魔童鬧海》以154.46億元票房一路領跑,其成功不僅源于IP的國民認知度,更在于對傳統神話的解構與再詮釋,同時結合自研的量子水墨渲染技術,打造出兼具東方美學與工業水準的視覺奇觀。類似案例還有《唐探1900》《封神第二部:戰火西岐》,通過歷史隱喻與懸疑敘事的融合,在海外票房的全新突破,成為文化輸出的標桿。

中國電影家協會副主席尹鴻認為,觀眾選擇在檔期看電影已經成為一種剛性需求,與優質影片的供給共同促成了今年電影市場的開門紅。

尹鴻:大制作影片同時亮相,一方面它們都是中國故事、中國歷史、中國現實的傳達,非常具有中國特點,也有中國的精神氣質。另一方面它們也充分體現了中國電影的創作水平和制作水平的顯著提升,在視聽呈現、故事表達和整體的供給方面,可以說都體現了中國電影的優質的狀態。

暑期檔動畫電影通過類型創新與社會議題結合,逐步構建起覆蓋全年齡段、多元文化表達的內容生態。

《浪浪山小妖怪》以《西遊記》中的無名小妖為主角,將國風水墨與當代打工人情感共鳴融合,精準觸達年輕群體。《羅小黑戰記2》憑借前作積累的口碑,在制作水準和敘事深度上全面升級。上海大學上海電影學院副院長張斌表示,電影視聽體驗的全方位提升,為不同年齡層觀眾打造出更具沉浸感與震撼力的觀影氛圍,滿足大眾日益多樣化、個性化的觀影需求。

張斌:我們這些作品普遍在視效和故事情節的建構上更加用心,工匠精神體現得更加明顯。通過技術賦能,這些作品普遍都充分意識到要呼應和契合當代年輕觀眾的審美需求。

此外,國產電影的核心競爭力源于創作端的精品化突破,今年以來,國產電影歷史題材、現實題材與經典IP改編同樣出彩。《南京照相館》叩問 “銘記歷史” 的主題,以平民視角、克制的鏡頭語言,于人性掙扎中彰顯歷史重量。密鑰延期後仍保持單日千萬級票房,截至目前,累計票房已達30.1億。《長安的荔枝》以唐代小吏視角演繹職場寓言;《戲臺》憑借舞臺藝術銀幕轉化,證明經典作品的市場活力;《水餃皇後》則以小人物勵志故事成為中小成本現實題材商業化的范本。

檔期運營:從“單點爆發”到“全年均衡”的生態構建

從春節檔的領跑到暑期檔的破圈再到國慶檔的熱映,中國電影市場持續走熱,佳片不斷,市場供給豐富,給予觀眾豐富的選擇,檔期策略呈現差異化布局與長尾效應強化的特點。春節檔“一超多強”奠定全年基調。暑期檔“多梯隊矩陣”激活長尾市場,衍生品收入形成“票房+消費”的聯動效應。中國傳媒大學動畫與數字藝術學院院長王雷認為,動畫電影的高口碑集群效應,有望推動國產動畫衍生授權產業的發展,為行業提供強大的造血功能。

王雷:如今這個產業已逐步成型,足見大眾對遊戲動畫衍生授權產品的需求極大。若能借助頭部 IP,將“谷子經濟”這類衍生授權產業的重心,從進口品牌轉向國產品牌,就能為國產動畫打造長期造血的重要來源,這是我們非常期待的。

國慶檔的持續火熱更印證了檔期價值。截至10月2日21點,《志願軍:浴血和平》《浪浪人生》等影片已斬獲6.93億票房,歷史題材與合家歡作品共同撐起市場熱度。

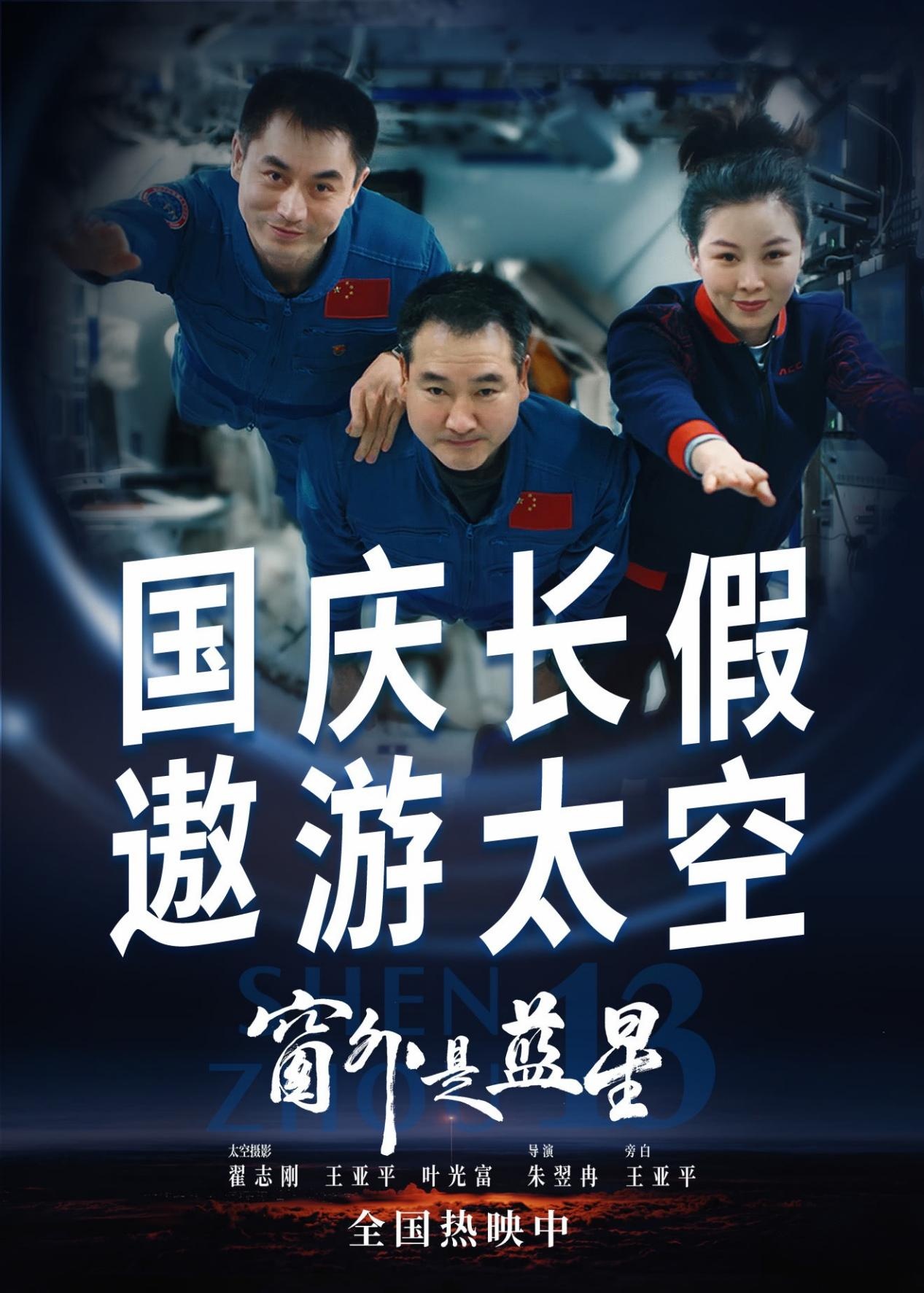

值得關注的是,清明、五一等 “小檔期” 及日常放映同樣表現穩健,《窗外是藍星》《獨一無二》等影片憑借口碑吸引觀眾,推動 “看電影” 成為日常文化消費習慣。現實題材集群的出現,或將推動中國電影向社會觀察深化。中國電影藝術研究中心研究員皇甫宜川認為,與當下觀眾產生情感溝通,在娛樂中提供新的審美體驗是好電影的共性特徵。

皇甫宜川:其實今天的觀眾更需要一種情感上的共鳴,也就是說,觀眾和電影中人物的情感之間要有某種能引起共情的關係,故事能夠感染他們,引導他們看進去並沉浸其中,能從電影人物身上看到當下觀眾所經歷的某些東西,所以這種情感需求也是今天觀眾特別看重的。

產業融合:政策驅動的 “電影 +” 價值拓展

中國電影的破局優勢亦來自政策扶持。今年國家電影局等先後啟動 “跟著電影品美食”“跟著電影去旅遊”“跟著電影做科普”活動,支持“電影+” 業態創新;同時聯合中央廣播電視總臺開啟 “中國電影消費年”,推出係列舉措促進電影關聯消費。《中國電影報》總編輯張晉鋒認為,電影票根引發消費鏈式反應,影旅融合等活動多點開花,有效發揮了電影對消費的提振作用。

張晉鋒:今年,截至目前,電影市場取得佳績,還得益于主管部門、企業和多元業態的深度融合。通過觀影券、文化券等手段刺激消費,電影與文旅結合,進一步活躍了市場。未來電影創作我們也要繼續體現熱愛與情懷,保持戰略定力,精益求精,深入研究市場、觀眾及新技術變化。人工智能等新技術將成為推動電影突破的關鍵,幫助電影在多屏競爭中保持專業性和創新度,贏得更多的觀眾和市場。

截至目前,2025 年電影市場仍有近三個月放映周期,多部待映影片仍有望繼續延續觀影熱度。從內容創新到產業融合,中國電影正以政策為翼、以品質為核,書寫文化消費的新答卷。

監制堶王磊 樊新徵

記者堶孫魯晉

編輯堶廉金亮