校館弦歌堶件件展品皆見證 回溯高校學子堅韌報國之路

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,我們走進高校,探尋那些深植于校園的精神地標。從西南聯大的教育火種,到拉貝紀念館的人性光輝,再到重慶大學的堅韌風骨——歷史在此沉淀,精神于此賡續,激勵著當代青年接過時代的火炬,書寫屬于新一代的奮鬥篇章。

在西南聯大舊址,雲南師范大學大一學生正圍站在展櫃前,聆聽烽火歲月里的求學故事。楊振寧泛黃的論文手稿,無聲講述著他在鐵皮教室與防空警報中堅持求學的歲月。這所僅存在八年的大學,走出了8位“兩彈一星”功勳、2位諾貝爾獎得主,成為中國教育史上的傳奇。

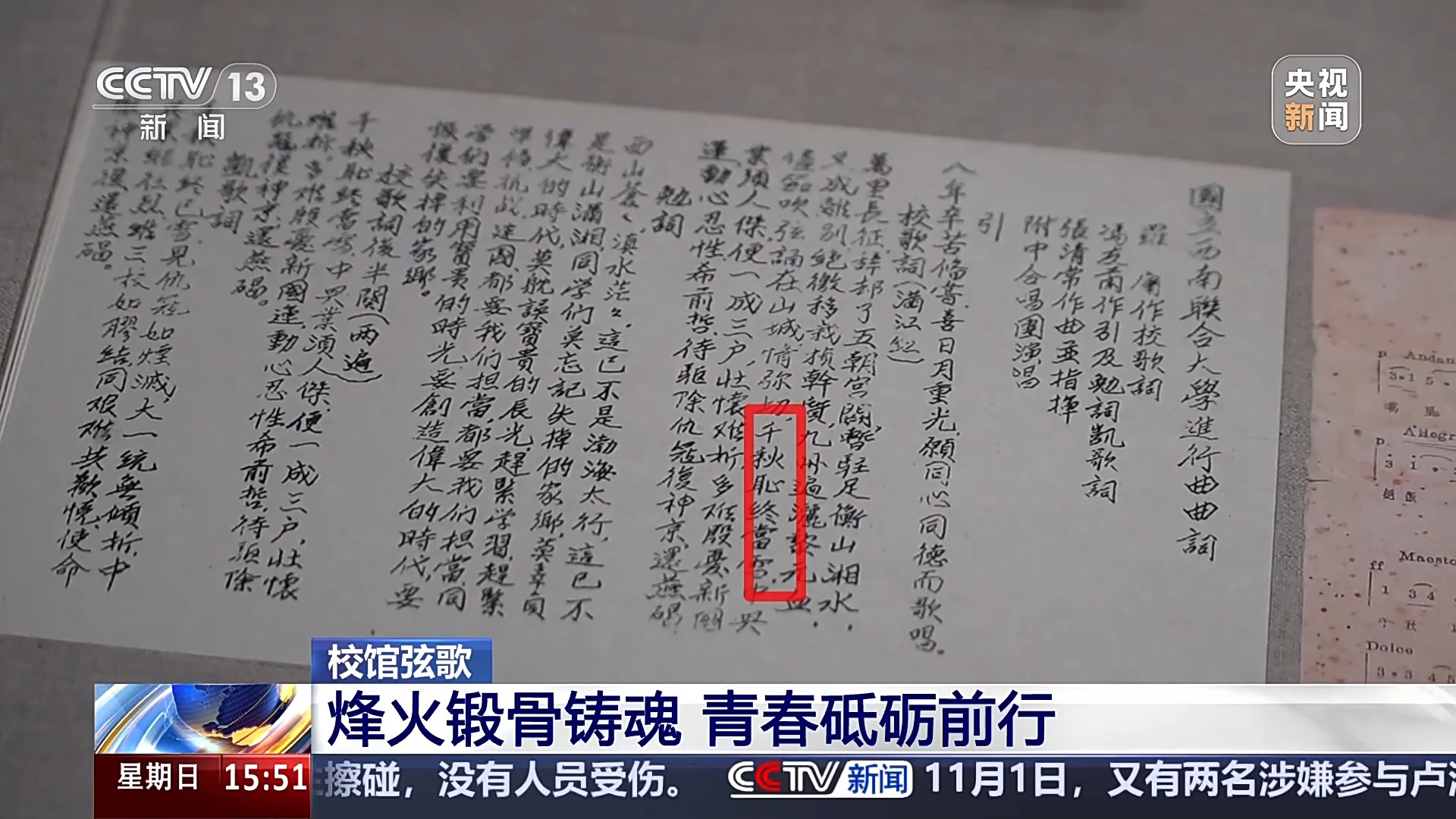

在這里,每一件展品都是烽火歲月的見證。三角校徽融合北大、清華、南開三校精神,“剛毅堅卓”青田石治印鐫刻著聞一多的錚錚風骨,紙上這句“千秋恥,終當雪”,至今激蕩人心。

雲南師范大學大一學生 郭宜翀:前輩們在烽火當中依然結伴而行,報效祖國,在艱苦的環境當中保持樂觀,積極向上,這種人格力量我也深深折服。

“救國不忘讀書,讀書不忘救國。”在民族存亡之際,聯大師生或投筆從戎、奔赴前線,或潛心學術、科學報國。如今,西南聯大舊址所在的雲南師范大學,通過創辦西南聯大講壇、打造聯大愛國主義精神學生宣講團,建成西南聯大博物館、校史博物館等主題校園文化景觀,推出音樂舞蹈史詩《西南聯大》、情景劇《追尋》等,讓更多人在西南聯大教育救國的感人故事中傳承西南聯大精神,汲取拼搏奮進的力量。

雲南師范大學黨委書記 張祖武:西南聯大在極其艱苦的條件下,大師雲集、人才輩出,靠的就是愛國、科學、民主的精神和自強不息的民族氣節,讓這筆寶貴的精神財富一代一代傳承下去,築牢我們為黨育人、為國育才的初心使命。

跨國大愛:拉貝紀念館的和平使命

南京大學拉貝與國際安全區紀念館,珍藏著一份特殊的名單——32頁紙上,印滿602名難民的手印,成為南京大屠殺歷史的鐵證。這里曾是拉貝先生的居所,1937年南京淪陷後,他不顧個人安危,與其他國際友人共同建立“國際安全區”,庇護了20多萬中國難民。

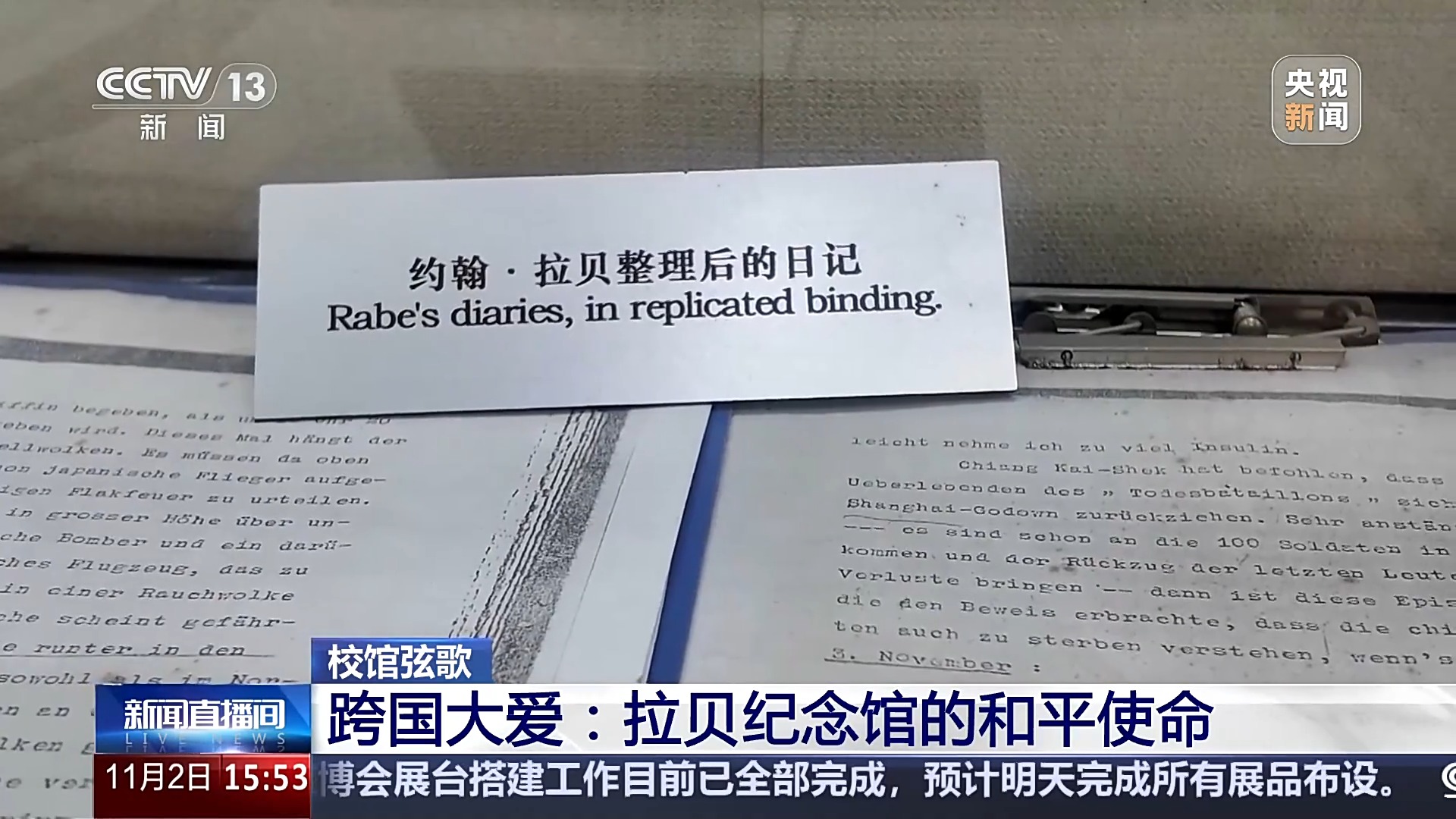

拉貝先生親眼看見日軍暴行,在這里寫下了著名的《拉貝日記》。紀念館展出300余張珍貴照片、50多件史料實物,生動再現那段跨國大愛的歷史。

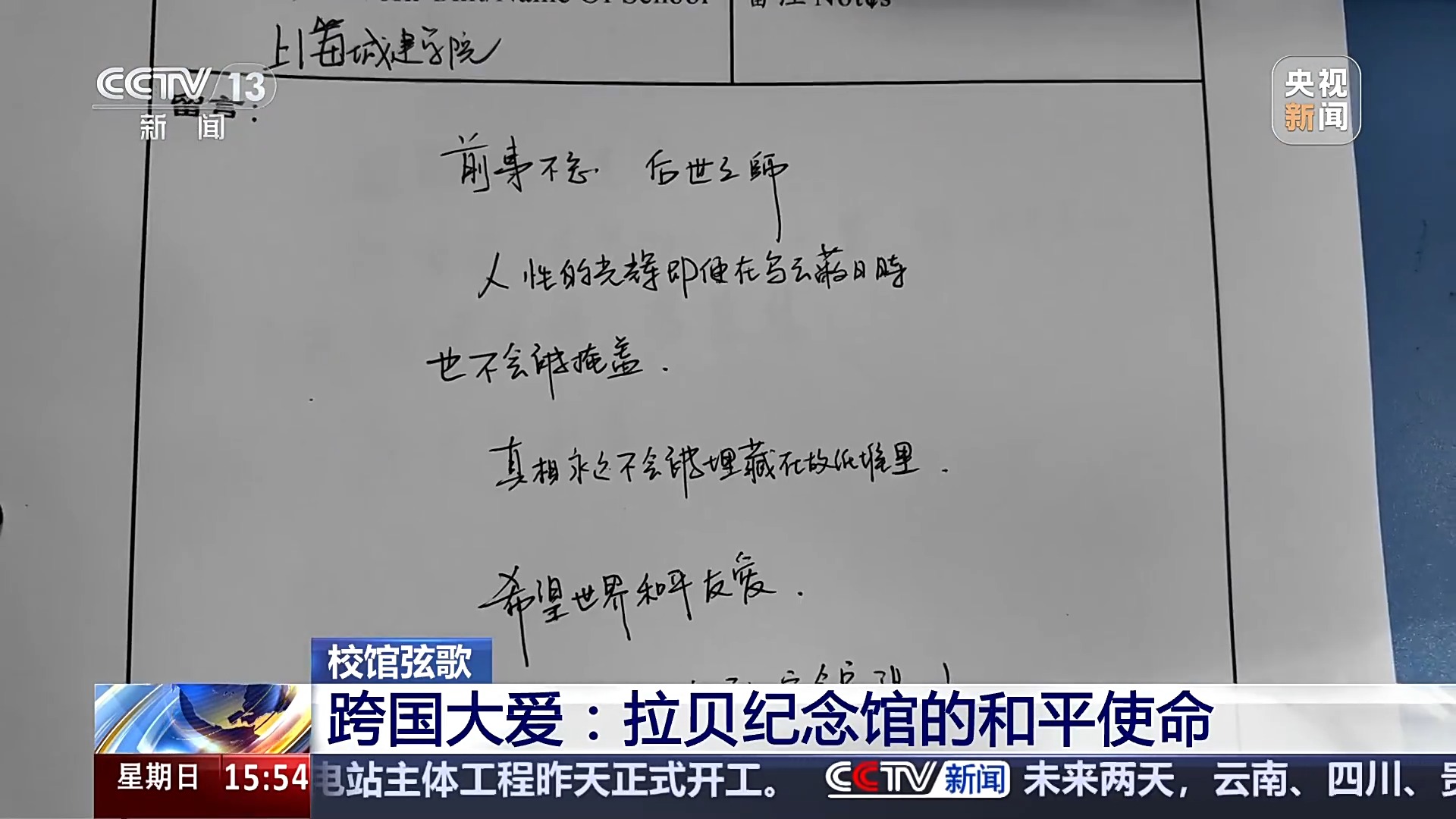

截至目前,紀念館已累計接待參觀者約30萬人次,留言超過30萬字。歷史的回響跨越國界,和平的使命正由年輕一代接續傳承。今年暑假,南京大學“拉貝日記與和平城市”團隊遠赴德國漢堡與丹麥哥本哈根,運用AI圖片修復、3D打印等技術,讓拉貝故事在國際舞臺煥發新生。

重慶大學座座精神地標

見證堅韌報國

在重慶大學校園內,一棟滿身彈痕的“石頭房子”——工學院樓靜靜佇立。抗戰時期,它曾歷經數次轟炸仍屹立不倒,在1940年5月29日的轟炸中,大樓一角被炸毀,三枚未爆炸的炮彈深嵌牆體,師生們並沒有停下求知的腳步,而是堅持在廢墟中修復教室,讓科學之光在炮火中不滅。

不遠處的松林坡上,暖黃色的七七抗戰大禮堂同樣見證著烽火記憶。1937年底,當時的國立中央大學西遷重慶,借重慶大學之地修建禮堂,紀念七七事變。這里很快成為戰時文化高地,郭沫若在此授課,徐悲鴻展出敦煌臨摹畫作,周恩來登臺演講激勵青年。

知識的火種在戰時的山城蔓延,重慶大學工學院樓與七七抗戰大禮堂,分別承載“科學報國”與“人文覺醒”的使命。

如今,七七抗戰大禮堂已修繕一新,定期放映紅色電影,舉辦文化展演,延續著文化高地的使命;工學院樓作為教學場所仍在使用。重大學子用廢墟中的碎石建成紀念碑,寓意“勿忘國恥”。

這一座座精神地標,承載著烽火歲月中先輩們的堅定信仰,更傳承著接續奮進的紅色力量。

(總臺央視記者 李晶晶 陳鴻燕 張爽 江蘇臺)