四中全會精神在基層|新業態激活洛陽文旅經濟新動能

新華社鄭州11月7日電(記者陶葉、劉振坤、石佳)洛邑古城內,身著漢服的遊客行走于古風建築間;夜幕下的隋唐洛陽城國家遺址公園,燈光與城牆相映成趣……洛陽,這座千年古城正以創新為筆、文化為墨,書寫著文旅融合發展的嶄新篇章,讓歷史文脈在當代煥發出蓬勃生機。

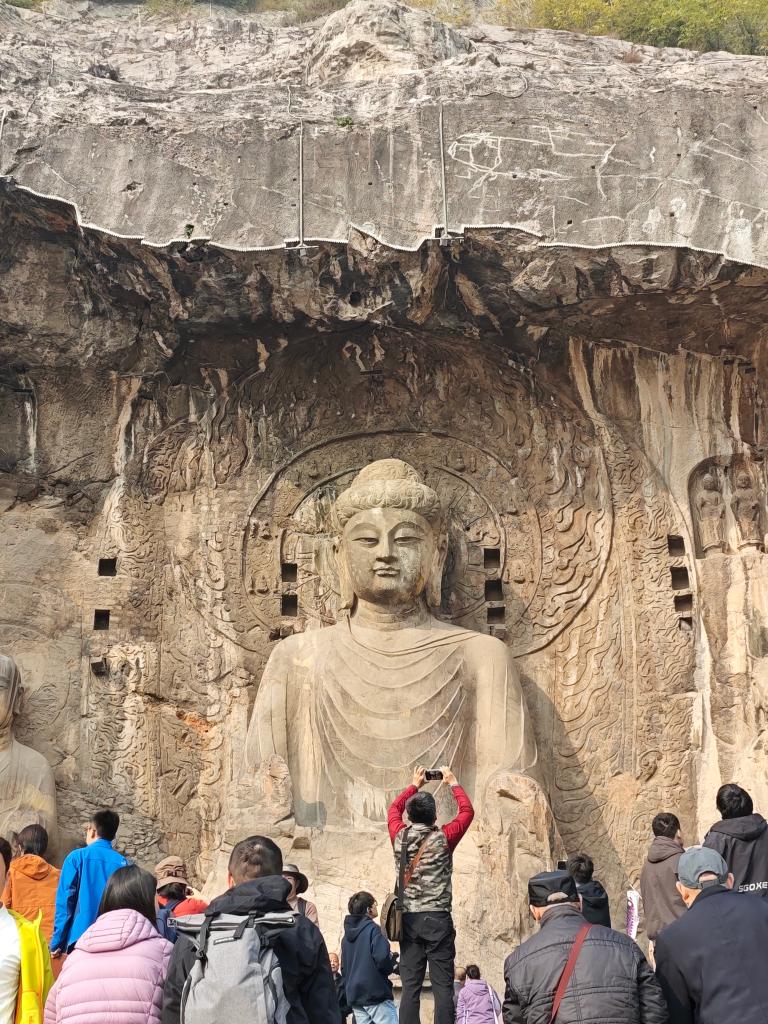

11月4日,遊客在龍門石窟遊覽。新華社記者 劉振坤 攝

時序入冬,龍門石窟仍遊人不絕。摩肩接踵的人群中,研學團隊格外亮眼,學生們或駐足聆聽講解,或認真記錄筆記,為這座千年石窟增添了青春活力。

“來到龍門石窟,我感受到中華文化的博大精深及歷史傳承的重要性。”來自四川的高二學生楊珈豪說,實地參觀可以更直觀地理解歷史,對以後的學習也很有幫助。

近年來,洛陽依托豐富的歷史文化資源,為青少年打造融匯古今的文化探索之旅。孩子們可以在龍門石窟體驗彩繪拓印,到唐三彩文化園學習彩陶制作技藝,在沉浸式、互動式的研學活動中觸摸歷史脈搏,感受生生不息的中華文明。

據了解,今年前10個月,洛陽接待遊客約1.4億人次,旅遊收入1215.26億元,同比分別增長3.5%和6.45%。古都洛陽正在打破時間壁壘,讓沉睡的文化“活”起來,改變“白天看廟,晚上睡覺”的旅遊模式。

“我們將遺址保護展示與文旅業態創新相結合,讓歷史文化遺址‘活’起來、‘火’起來。”隋唐洛陽城景區管理負責人表示,通過深挖隋唐文化IP,景區開發了係列互動演藝和主題巡遊項目,並配套開發特色餐飲、文創集市,實現從單一門票經濟向綜合消費經濟的轉型。

11月4日,隋唐洛陽城國家遺址公園內的建築夜景。新華社記者 陶葉 攝

“我們的漢服都是手工裁剪,根據古代紙絹畫、石刻、壁畫中的人物造像還原制作。”洛邑古城景區的老城故事漢服體驗展示中心內,唐式大袖衫制作技藝傳承人張志曉拿出一件唐代襦裙,“這是根據唐代名畫《搗練圖》中的仕女形象制作的一件漢服,希望通過這種形式讓傳統制衣技藝更好地傳承下去。”

文旅富民,也富了老百姓的精神。在洛陽街頭與本地人聊天,很多人會不自覺地談到周禮、唐詩,也會講起漢魏隋唐的故事。文化浸潤精神,一座城的氣質就在老百姓的自豪里。

圖為《搗練圖》復原秀演出現場。新華社發

夜幕初臨,洛邑古城的大街小巷被盞盞燈籠照亮,燈光與人流交織,共同演繹“夢回大唐”的文旅盛景。換上精美的漢服,提一盞倣古魚燈,與巡遊的“李白”“杜甫”“唐代仕女”不期而遇,觀看一場精彩的非遺表演,品嘗地道的唐代茶點……氛圍感直接“拉滿”。

“我們提供的不僅是一個拍照背景,更是一個可沉浸、可互動、可消費的盛唐文化場景。”洛邑古城景區運營負責人介紹,園區內入駐了多家漢服體驗店及相關業態,形成了完整的漢服妝造、拍攝、遊覽消費鏈條。

“來,身體再側一點,看鏡頭,非常好!”晚上七點多,“95後”攝影師韓景濤在為兩位“漢服小姐姐”拍照。在他的工具箱里,假發、團扇、佩劍、魚龍燈等拍攝道具應有盡有。

“現在雖然是旅遊淡季,但是在洛陽不愁訂單。”韓景濤的妹妹說,因為哥哥和弟弟都在洛陽做攝影師,今年年初,她也從老家過來找了一份工作:“每逢節假日,一晚上能拍十幾單,他倆忙不過來,我白天上班,晚上就來當攝影助理。”

11月4日,遊客在隋唐洛陽城國家遺址公園拍攝照片。新華社記者 劉振坤 攝

美團旅行數據顯示,今年國慶中秋假期,洛陽上榜“全國文旅消費熱門目的地城市Top10”,穿漢服、遊古都依然是熱門項目。

“以洛邑古城為中心,周邊匯聚了一千三百多家漢服店,不僅把過去動輒上千元的漢服體驗價打了下來,而且每隔一兩個月便更新漢服款式和妝造配飾,把行業整體審美提了上去。”洛陽市老城區的工作人員介紹,2023年以來,該區漢服體驗店數量增長了75倍,吸引1197萬人次體驗漢服,帶動消費16.45億元。

一路走來,從“小眾愛好”演變為“大眾體驗”,“到洛陽穿漢服”成為發展人文經濟、踐行文旅富民的鮮活樣本。

“我們大力發展漢服體驗、沉浸演藝、研學旅遊等新文旅業態,重塑洛陽古都風貌,推動從‘旅遊城市’向‘城市旅遊’轉變。”洛陽市文化廣電和旅遊局相關負責人表示,洛陽將持續健全文旅服務體係,打好古都文化品牌,推動文化繁榮興盛、文旅產業高質量發展。