【臺青“Young”】特稿堶書中有祖國廣袤山河 書中有民族激蕩情懷 書中也有歸家的呼喚

【編者按】時光開卷,見天地春秋,見家國民族,見來時路歸時途。

10月25日,“真青春·活出彩·書香為伴·夢想啟航”活動暨“溫暖的BaoBao·兩岸·青年書店”揭牌儀式在北京舉辦。(中國臺灣網 發)

中國臺灣網北京10月26日訊(記者 常凱特)“那時我們向往,是因離不開那個孤島,也不敢想,這輩子能跨過海峽,回到祖國大陸看看教科書中的長城、長江、黃河。”

這是藍博洲先生的內心獨白。如今,早已實現兒時夙願的他,把這份藏在心中的情愫,與兩岸青年分享。

10月25日,“真青春·活出彩·書香為伴·夢想啟航”活動暨“溫暖的BaoBao·兩岸·青年書店”揭牌儀式在北京舉辦。全國政協常委、副秘書長、臺盟中央副主席兼秘書長江利平出席本次活動並講話,共青團中央書記處書記胡百精與其他嘉賓一起為“溫暖的BaoBao·兩岸·青年書店”揭牌。

書籍薄如紙,卻最直擊人心。在活動現場,三位臺灣青年與三位大陸青年以演說的形式分享自己與“書”的故事。

在一次次地閱讀中汲取源源不斷的力量,在一次次地通過書籍與智者對話的過程中,一代代中國青年受到思想感召,自覺賡續文脈,永遠留住中華民族的根與魂。

三位臺灣青年的故事令人印象深刻,話語間飽含兩岸青年同根同源的深情。開卷有益,見字如面,他們向傳統要精髓,向前人要智慧,在文字的浩海中求索兩岸同胞心靈的共同歸屬。

在苦讀、攻讀、悅讀中,見兩岸同根同源

臺灣青年李建勳在現場分享自己的閱讀感悟。(中國臺灣網 發)

臺灣青年李建勳說,自己的閱讀習慣與根植于血脈的中華文化情結,源自于父輩的言傳身教,讀《三國演義》、《孫子兵法》等名著,學習象棋等中華文化瑰寶,在一本本書和一步步棋間,李建勳逐漸悟出了人生之道。

“年幼的我,從來不知道這些有何重要,直到現在我才發現,這些幾千年來古人留下來的文化,歷久不衰是有原因的……原來‘吃得苦中苦’,苦的不是食物而是心境和情緒,‘方為人上人’,不是高人一等而是在同樣狀況和資源下,可以做出一般人無法企及之事。”

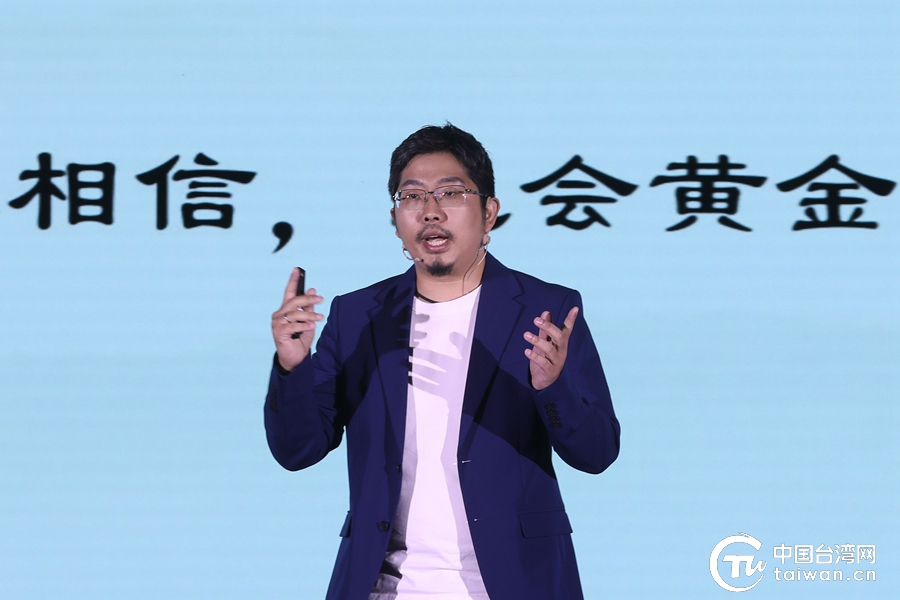

臺灣青年沈宏叡在現場分享自己的閱讀感悟。(中國臺灣網 發)

“很多人都會問我為什麼如此愛國?我想,這和書有很大關係。”臺灣青年沈宏叡說道,“我記得很清楚,小時候讀張純如寫的《南京大屠殺》給我非常大的震撼,每次一想到無數的革命先烈、先輩為捍衛國家和民族尊嚴犧牲,我就感到憤慨,可是越難過,越不能逃避,更要去了解、記住這段國家的歷史。”

2017年,20歲的沈宏叡第一次來到大陸求學,深度參與鄉村振興,方見祖國廣袤山河。“閱讀讓我建立了堅定的國族認同,與從小對于祖國大陸的向往,就是一種臺灣同胞想要回家的心情。”

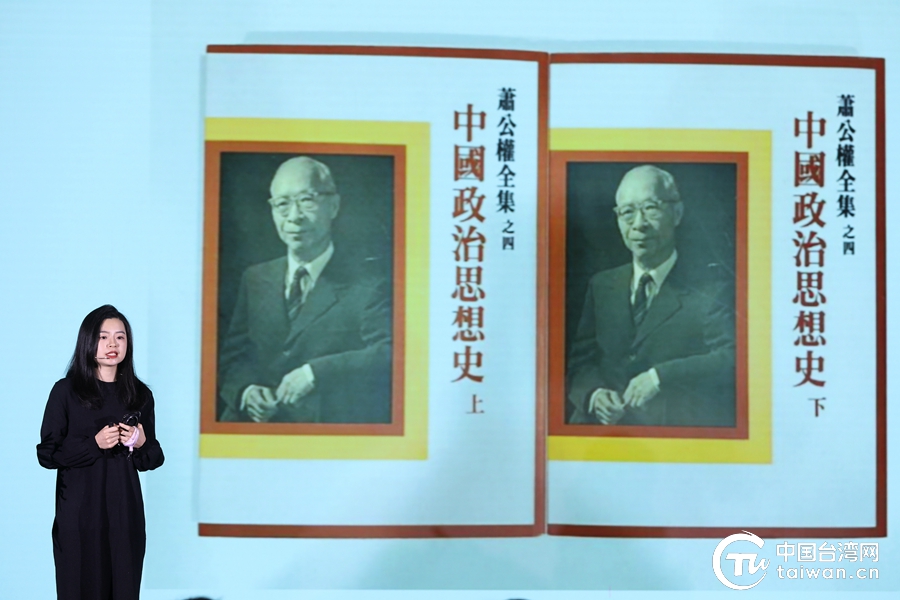

臺灣青年張瑋珊在現場分享自己的閱讀感悟。(中國臺灣網 發)

在“去中國化”語境下成長起來的臺灣青年張瑋珊說,自己過去十年多來求索的道路,便是在書中尋找祖國、轉變身份認同進而確立人生志向的過程。

“我逐漸地拋下了不假思索的偏見與感性的錯誤認識,我重新地拾回作為中國人的自己,建立了作為中國人的文化自信。”在浩如煙海的歷史書籍中,她讀懂了中國也看見了自己。“我開始感到自己似乎有種責任與使命……我想,推動兩岸和平統一,將是我們這一代臺灣青年應該肩負的責任與使命。”

文字書寫、人心銘記,共同的歷史不容也不會遺忘

10月25日,對寶島臺灣而言,是個特殊的日子,臺灣已經光復78周年了。

“光復節對于我們臺灣同胞來說,是非常重要、非常有意義的一天,因為這一天代表著我們臺灣同胞重新回歸祖國懷抱。”沈宏叡說道,“當代臺灣青年更要去學習了解這段歷史,這段歷史雖被現在的臺灣當局刻意忽略、扭曲,但是臺灣是中國一部分的歷史事實不會改變。”

“一定要結合日本殖民時代50年的歷史,才能突出1945年臺灣光復的意義。”張瑋珊說道,“兩岸統一背後彰顯的是歷史正義。為了爭取民族獨立,中國人付出了多麼慘痛的代價,這其中就包括臺灣同胞,尤其是從整個中國抗日戰爭全局來看,要還臺灣抗日志士正義和尊嚴。”

“無論是交流訪學,還是觀光遊覽,希望臺灣青年多來祖國大陸看一看。從認識了解歷史真相,到逐步形成正確的歷史觀,需要一個漸進的過程。”

活動現場,臺青體驗國家級非物質文化遺產北京“面人郎”。(中國臺灣網 發)

深入字里,追尋兩岸共同的文化根脈,走出行間,看見兩岸攜手走向光明的未來。

“鄉愁是給不回家的人,是給沒有家的人。”藍博洲說,如今“鄉愁”已不再適用于表述臺灣同胞,因為臺灣有家,也終會回家。

策劃:李柏濤、常凱特

採寫:常凱特

審校:李柏濤、張玲