雲南魯甸:百姓安居樂業 鄉村舊貌換新顏

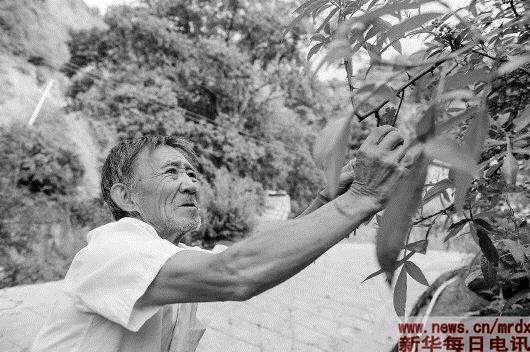

8月2日,謝維禮老人在扯花椒。

在雲南魯甸縣龍頭山鎮龍泉村見到謝維禮老人時,他剛從山上的花椒地里回來,灰色長褲和膠鞋上沾滿了泥。“200多棵花椒樹,我已經採收了150多棵。”今年65歲的他,一直堅持下地幹活。

老人須發花白,但精氣神很好,很愛笑。若是第一次接觸,很難想到他所經歷的不幸。兩年前那場地震中,謝維禮的兩個女兒、四個外孫被一塊從山上滾落的巨石奪去了生命,“天災造成的後果沒有辦法挽回,好在我還能走能動,還有不少事可以做。”謝維禮說。

在政府和社會各界的幫助下,謝維禮去年12月底搬入了新房,家里茶幾、沙發、電視等日常所需一應俱全。如今,他把更多的心思放在了“大家”上,哪家需要幫忙的,哪戶有鬧矛盾的,謝維禮都喜歡“管”一下。

最近,村里想要建一個供村民活動的文化廣場,看到建設用地不夠,謝維禮無償讓出了自己的一塊地。“讓塊地是小事,以後紅白事、日常文娛活動有個固定的場所,大家都方便,這是大事。”對謝維禮來說,村里更熱鬧、更融洽、更積極地搞建設,是他的心願。 新華社記者胡超攝

據新華社昆明8月3日電(記者侯文坤、丁怡全)從2014年8月3日到2016年8月3日,整整兩年,曾經“破碎”的雲南魯甸6.5級地震災區舊貌已換新顏。

根據《魯甸地震災後恢復重建總體規劃》,災區將用3年時間完成恢復重建任務。近日,記者實地回訪魯甸縣、巧家縣等重災區,看到災區基本生產生活條件和經濟社會發展水平正朝著超過災前水平的方向不斷提升,災區群眾對建設災後美好新家園滿懷信心。

戶戶安居:美麗新村處處景

在魯甸縣龍頭山鎮沙壩村回龍灣安置點,50歲的劉凡華正忙著自家的花椒生意。這兩天是當地收花椒的季節,新樓房的一樓給了他足夠的空間來包裝從農戶手里收來的幹花椒。

兩年前的地震讓劉凡華家損失慘重,他自己也沒有想到這麼快就能從地震的打擊中走出來。

殘垣斷壁不見了,取而代之的是一排排漂亮的兩層樓房,水泥硬化的村道整潔美觀,白牆灰瓦整齊劃一……充分利用山、水、林、田等條件,回龍灣安置點被政府“打造”成了旅遊小村的樣子,宜居宜業宜遊。

兩年來,災區大地上,老百姓的新房陸續拔地而起。雲南省住建廳介紹,災區規劃修復加固民房17萬多戶和重建民房8萬多戶的任務已于2016年春節前全面完成,受災群眾均住進了安全宜居的新家。

按照分散安置為主、集中安置為輔的原則,災區民房恢復重建統籌了龍頭山鎮、火德紅鎮、包谷跓鄉、紙廠鄉等災區集鎮,優化調整鄉鎮功能,已經形成了不少特色產業突出、發展潛力大的特色村鎮,回龍灣安置點就是其中之一。

“考慮村民生產生活習慣,一樓均為鋪面,二樓則留出了一個露臺,供村民們曬花椒。重建民房均廚衛入戶、人畜分離。”沙壩村委會黨總支書記李玉繁說,重建民房不僅樣式好看,質量更有保障。恢復重建中派了駐村級質量安全監督員、開展民房施工技術培訓,還建立了重建項目完工後的社會評議機制。

此外,為了充分發揮災區群眾在恢復重建中的主體作用,從項目規劃設計到項目選址、從資金使用到質量監督、從收集建議到處理糾紛,都全程讓群眾參與進來,做到群眾的事情與群眾商量著辦、一起來幹。

鄉鄉提升:公共基礎設施大部分啟動建設

行進在魯甸、巧家等災區,市政、道路水利施工正熱火朝天,滿載建材的大貨車往來穿梭。

隨著民房重建全面完成,災區恢復重建已經進入到公共基礎設施建設階段。記者了解到,截至今年7月31日,魯甸地震災區除民房外其他恢復重建項目累計開工1743個,其中完工652個,這些項目包括城鄉基礎設施、公共服務和社會管理工程、交通和水利工程等。

這些項目的建設直接關係到災區基本生產生活條件和經濟社會發展水平能否全面恢復並超過災前水平。當地政府把恢復重建與新農村建設相結合,統籌城鄉發展,突出基礎設施建設和公共服務;把恢復重建與環境綜合治理同步推進,改善人居質量和發展環境……恢復重建和災區民生改善緊緊聯係在一起。

位于魯甸地震震中的龍頭山鎮,重建進度最“慢”的要數鎮政府辦公樓,政府工作人員至今仍在加固之後的老龍泉中學里辦公。“民房、學校、衛生院這些才是老百姓最需要的。”龍頭山鎮基層幹部陳莉說,災後重建過程中,學校、衛生計生機構等公共服務設施被優先安排實施,且堅持高質量、嚴標準。眼下正在加快各類交通、水利等工程的推進,這些設施規劃的保障能力都遠超災前水平。

龍頭山鎮的中學、小學、幼兒園、衛生院等一批新建學校、衛生院都在去年9月1日就開學、開診。其中,龍泉中學的新校園佔地70多畝,除了教學樓、食堂、學生宿舍樓、圖書館,學校還修建了體育館、足球場。

家家有業:重建脫貧兩不誤

“我們村地理條件比較特殊,海拔跨度較大,災後重建中,我們在幫助老百姓選擇產業的時候就考慮到各家各戶的特點。”巧家縣包谷跓鄉包谷跓社區黨總支書記王朝富說,土地在海拔1600米以下的就指導其發展花椒種植,在1600米到1700米之間的就發展核桃和烤煙種植,在1700米以上的就主要發展養殖業。

把恢復重建與災區產業發展、脫貧攻堅同步推進,為災區推開了脫貧的大門。魯甸縣已經鋪開了提質增效花椒20萬畝、核桃80萬畝,培育和引進了多家企業進行馬鈴薯及核桃深加工;“昭陽-龍頭山”綠色產業發展示范帶建設,將重點發展高原特色現代農業,已完成投資2億多元;正在打造的12個以蘋果、蔬菜、天麻、畜禽為主的農業莊園,為災區發展提供了有力支撐。

小小花椒,是魯甸等地的大產業。針對椒農存在技術缺乏、品種老化、種植零散等諸多問題,一些鄉鎮還建立了樣板基地,邀請種植專家向椒農傳授剪枝、追肥、嫁接、病蟲害防治等技術。

在產業基地和企業帶動下,村民們的致富思路也開闊起來。僅在龍頭山鎮,目前就成立了5個農民專業合作社,農產品“經紀人”有150多人。

如今在災區,像沙壩村、包谷跓社區這樣的村莊還有很多。經過兩年多的努力,這些昔日受到重挫的村莊已煥然一新,受災群眾揮別災難,住進寬敞明亮的新家,開始了新的生活。

[責任編輯:劉暢]

相關閱讀:

- 雲南金平縣黃牛克村特色種植富山村2016.08.03

- 雲南曲靖市創建高產樣板促糧食增收2016.08.02

- 雲南巧家縣:“互聯網+”助力生態農業2016.08.02

- 雲南丘北縣著力推進農業產業化2016.08.01

- 雲南會澤縣:駕車“駛”上致富路2016.07.27